フレイルとは?サルコペニアとの違い|原因と特徴、対策方法を解説

歳を重ねるにつれ心身の働きが弱くなっていくことをフレイル(虚弱)と言います。フレイルを予防するためには日頃から身体を動かすことや、社会とつながりを持つことが大事です。この記事では、フレイルの原因や予防法とサルコペニアとの違いなどについて解説します。

現場ノウハウ

2025/09/11

歳を重ねるにつれ心身の働きが弱くなっていくことをフレイル(虚弱)と言います。フレイルを予防するためには日頃から身体を動かすことや、社会とつながりを持つことが大事です。この記事では、フレイルの原因や予防法とサルコペニアとの違いなどについて解説します。

現場ノウハウ

2025/09/11

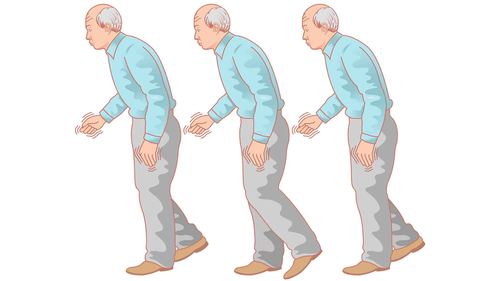

高齢者は加齢や筋力低下など様々な原因で立位でのバランス能力が低下しており、転倒予防は多くのスタッフが意識しています。転倒の危険性がある高齢者を発見ができる「バランス評価」は、安全で効率的な転倒予防体操やリハビリを行う上で重要です。転倒予防に取り組む前の最初のステップとして、立位バランス評価の種類や測定方法を理解し、高齢者の転倒予防を推進していきましょう。

現場ノウハウ

2025/09/11

カットオフ値とは、定量的検査で検査の陽性・陰性を分ける値のことを言います。どのような検査でも、カットオフ値によって検査が結果は陽性か陰性かに分けれられています。病態識別値とも呼ばれており、医療分野でよく利用される言葉です。この記事では、カットオフ値の例を挙げながら、感度・特異度などについて解説しています。

現場ノウハウ

2025/09/11

バーセルインデックスは、要介護者や病気を持つ人の日常生活動作(ADL)を評価するための指標のひとつです。デイサービスでは「ADL維持等加算」導入に伴い、バーセルインデックスによる評価が用いられています。この記事ではバーセルインデックスの特徴やメリット、ほかのADL評価との違いなどを解説しています。

現場ノウハウ

2025/09/11

ブルンストロームステージ(BRS:Brunnstrom Stage)とは、主に脳卒中で起こる片麻痺の程度を評価するためのスケールです。麻痺の回復過程をステージ化したもので、中枢神経麻痺に特有の運動パターンをテストし、手指・上肢・下肢の麻痺の評価を行います。この記事ではブルンストローム・ステージの概要やステージ、実施方法などについて解説しています。

現場ノウハウ

2025/09/10

DBD13とは、認知症症状の進行度を確認するスケールのひとつです。認知症かどうかを複数のスケールで評価し、進行度を確認します。この記事では認知症の行動を評価するDBD13(認知症行動障害尺度)について解説しています。

現場ノウハウ

2025/02/26

ICFとは人間の全体像を捉える考え方のことで「健康状態」「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」から構成されています。複雑に絡み合うように人の「生活機能」と「障害」を捉えられるのが特徴です。介護現場で働くリハビリスタッフが利用者の課題を抽出しプランを考える上で重要となる、ICF分類の各項目の書き出し方について紹介します。

現場ノウハウ

2025/02/26

FRT(ファンクショナルリーチテスト)とは、立位で前方へリーチできる最大距離を測定することで、転倒リスクやバランス能力を評価するテストのことです。このFRTの評価は、リハビリの専門家が使用することが多いですが、デイサービスでの体力測定など介護現場の簡易評価としても使用されています。今回は介護現場でファンクショナルリーチテストを行う方のために、目的ややり方・平均値、先行文献から条件毎に採用されているカットオフ値についてまとめて解説します。

現場ノウハウ

2025/02/26

10m歩行テストとは、高齢者の歩行速度・歩行時間をはかるためのスケールです。このテストにより歩行能力の低下や身体の変化などを読み取ることができます。この記事では10m歩行テストの測定方法やカットオフ値など、詳しいテスト方法について解説しています。

現場ノウハウ

2025/02/07

関節可動域(ROM)とは、関節が動くときや運動を行うときの生理的な運動範囲や角度のことを指します。 関節可動域が大きいほど柔軟に動かせるため、できるだけ大きな数値を保つことが大切です。ここでは関節可動域(ROM)の評価方法や正常値について解説しています。

現場ノウハウ

2025/02/07

ADLを評価するFIMの採点方法の中でも「移乗」の項目である「ベッド・椅子・車椅子への移乗」「トイレへの移乗」「浴槽・シャワーチェアへの移乗」が難しいと感じる方はいませんか?FIMの移乗の項目に着目して採点事例を、使用する福祉用具や実際の動作状況、椅子の位置の修正、スランディングボード、ポータブルトイレの使用など、具体的なケース事例を交えて何点になるのかを紹介します。

現場ノウハウ

2024/10/10

FIMの認知項目の中でもコミュニケーションである「理解」「表出」が難しいと悩んでいる方はいませんか?FIMのコミュニケーション項目は、音声(非音声)、聴覚、視覚(ジェスチャーなど)により意思疎通を図る際の理解状況または、言語表出を評価します。今回はこの「理解」「表出」の2項目の採点方法について解説します。

現場ノウハウ

2024/10/10